ウクライナに勝利を!

|

YSFLIGHT.COM内のプログラムはすべてがオープンソースでは無いですが、オープンなものについては、以下のURLからダウンロードできます。

https://github.com/captainys/public

ウクライナに勝利を!

この夏は、いまだかつてないレベルで満喫してしまった。世の中には楽しいことが多すぎる。

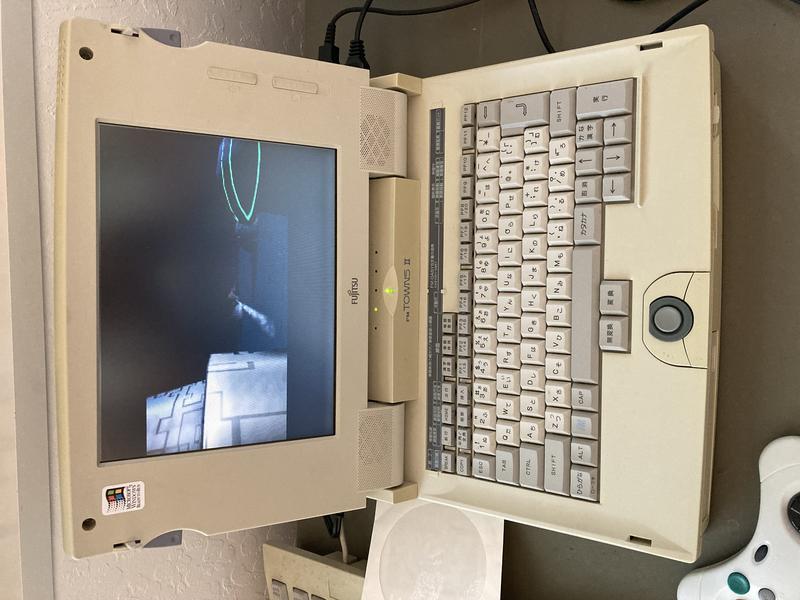

まず、積んであったレトロゲーム、DrakkenとVein Dreamをクリアした。Drakkenは、仕掛けがあまりにも難しくて攻略サイトを見てしまった。FM TOWNS版Drakkenは、豪華声優によるボイスがあったものの、字幕が無い上に、一部のセリフは一度しか言わないもんだから、聞き逃したらリセットしなければその情報は二度と聞くことができない。関係ないセリフも多くあるので、あれを全部聞くのはあまりの苦痛で、しかも、誤った方向にガイドするようなセリフも多数あって、最初はメモを取りながら自力クリアを目指したんだが、挫折。このゲームは、おそらく3次元で広大(当時基準)なフィールドを歩き回るタイプの最初のゲームだったからヒットした。だが、今やったら多分炎上しそうだな。昔はゲーム買うよりも前に雑誌の紹介記事とかにヒントがチラホラ出るもんだったから、プレイする前にある程度の前提知識ができていたかもしれない。

Vain Dreamは完全自力クリア。ただ、ラスボス戦は最後に魔物と化した皇帝戦なのかと思ったらエンディングが始まっちゃって、あれ?と思った。ただ、ひっかかってるのは、CDの中のテキストによるとミニシナリオがあるという記述。これが、雪の街のことを指しているのか、FM TOWNS版にはさらにミニシナリオがあるのかが解明できなかった。

昔は、エミュレータなんてすごいものを作る人がいるんだなあ、と、思ったもんだったが、自分が作ったエミュレータでこの二本をプレイしているというシュール感がまた良かった。

積んであった本を数冊読む。南部陽一郎著「クォーク」を最後まで読みたかったんだが、これは途中で夏が終わってしまった。

カーネギーメロンの2018年の量子コンピュータの授業がYouTubeで公開されているので、これを最後まで見るという目標もあったんだが、ノート取って理解しながら見ようと思うとなかなか進まない。結局最初の10回見たところで夏が終わってしまったが、授業で言ってたCHSHゲームというやつをC++でシミュレーションしてみたら、たしかに内容を再現できた。量子コンピュータの方がAIなんかよりおもしろそうだ。最近なんでもかんでもAIで、いい加減つまんないんだよね。

また、近所の高校のロボットクラブでプログラミングのメンターを引き受けたのだが、ロボットのコントロールをJavaでやってると聞いてびっくらこいた。Javaの存在意義はもう無い。Javaは本来C++に敗れて表舞台から姿を消すべきだった言語なのに、GoogleがプログラマーをAndroidに縛り付けるために採用して、亡霊のように蘇った。今度は高校のロボットコンペで亡霊しているとは。Javaが出たときおかしいと思ったんだよね。Cが割と普及して、やっとアセンブラでサイクルを削るプログラミングしなくてもある程度のパフォーマンスを得られるようになった、と、思ってたら、Javaはバーチャルマシンという名のインタプリタ!?なに先祖返りしてるの? と、当時思った。なお、当時の指導教授に言わせると、Javaはマイクロソフトに負けた連合が苦し紛れに作った言語、とのことだった。

我がボスの命により、この夏はロボット業界標準のROS2を少し勉強したのだが、このFRCという高校のロボットコンペ、Javaなんか使ってるのもそうだけど、他にもFRC独自のエコシステムを構築していて、ぜんぜん違う。FRC独特のシステムなどは大学に入ったら使えないんじゃないかと思ったんだが、そういう心配は僕の責任ではないので心配するのをやめた。

6月13日の結婚記念日、我が妻と一緒にUS Open Golfを見に行ってきた。いや、本当に見に行ってきたし、おそらく最高の位置から見たんだが、プレイは見えなかった。だって3000ft上空にいたから。

当日、飛行制限空域があったけど、地面から上空1000ftまでだったので、3000ft(このへんだと地面からだと1800ftぐらい)だったら関係なかった。ただ、カナダの山火事の煙がアメリカ上空を広く覆っていて、視界は悪かったけど。

6月27日から29日、ラトローブ近郊のIdlewild and Soakzoneというテーマパークに、世界最大のラバーダックが来たので、地上と上空から見に行ってきた。

でかい。

7月3日、我が妻は帰省したので、以後3週間ほど一人暮らしになった。

この間、試しにGoogle Geminiにランニングコーチになってもらって、トレーニングスケジュールのアドバイスをもらった。それによると、ペースラン(7.2mph 30分)、インターバル(8mph 1.5分 + 6mph 2.5分の繰り返しを30分)、スロー&ロング(6mph 45分)を繰り返すと良いという。

そして、7月11日、これまで5Kラン専門だったが、初めて1 mileレース、America's Mileに出てみた。日頃1マイルあたり8分20秒ペースで走っているので、これを目標タイムにしてみる。0.75マイル地点を過ぎた時点で、どうもまだ余力がある。0.8マイルあたりから、試しにインターバルで走ってるペース8mphに上げてみたところ、最後まで走り切ってまだ余力があった。なんとまさかの7分41秒。目標タイムより39秒も速いペースで走ってしまった。5Kと1 mileだと戦略が違うようでおもしろい。次は1 mileレースは7分30秒を目指してみようかな。50過ぎのおっさんにしては悪くないタイムだと思う。

7月20日から23日、ウィスコンシン州オシコシに航空ショー、エアベンチャーを見に行ってきた。パイロットなら一度は見に行くといいと言われ続けて、今年初めて行くことができた。

エアベンチャーは、天国だった。脳内で、ゴダイゴのガンダーラが流れ続けていた。ああ、そういえば西の方にあるって言ってたっけな、ってそういうことだったのか!?おそらく、人生で最も多くの飛行機に囲まれた時間だった。しかも、普通のエアショーは、朝早起きして駐車場にならび、一日炎天下で飛行機を愛で、懸垂して景品をもらい(?)、ビールを飲んで帰ってくるイベントだと思ってた。が、オシコシは飛行機売ってるし。飛行機部品売ってるし。ちょうどTelexのノイズキャンセリングヘッドセットが故障して、ただのヘッドセット化してしまったところだったので、$450で新しいノイズキャンセリングヘッドセットを買った。

エアコンが効いたブースでグッズ売ってるし。

エアショーと言えばホットドッグかハンバーガーが定番なのに、ダンキンドーナツ入ってるし。エアショー会場でドーナツとコーヒーの朝ごはんが食べられるってどんだけ豪華なんだ!

空にニコニコマーク書いてたり。

滑走路には、フライインしてくる飛行機が次々に着陸している。ずいぶん低空でベースからファイナルにターンするんだけど、あれ自分でもできるだろうか?

世界で二機だけ存在する飛行可能なB-29のうちの1機FiFiが着陸して地上展示場所に牽引されて行った。もう1機のDOCが1時間に一度ぐらいのペースで上空をフライバイしている。

まわりじゅう飛行機だらけ。これをガンダーラと言わずして何がガンダーラか。

なお、普通の航空ショーもあって、オープニングはやっぱり星条旗のパラシュートジャンプ。次にウォーバーズ・エクストラバガンザ。ときどきプロペラ機はジェット機より迫力に欠けるという人がいる。だからって、数で圧倒するって発想は、、、、大ありだ! 今はもう見れなくなったけど、1994年ぐらい厚木基地航空ショーで見ることができた、ダイヤモンド・オブ・ダイヤモンズ(4機のダイヤモンド編隊がさらに大きなダイヤモンドを作る)を思い出した。

あと、初めてMig-29の実物見た。Mig-29って実在するんだ。本当に飛ぶんだ。

A-10が飛んでるところは多分これが見納め。

F-35はいい感じの写真が撮れた。パイロットが見えるように撮れるとうれしい。

F-35Bのホバリングのデモもあったけど、垂直着陸しなかったのは、滑走路が熱に耐えられるようにできてないのかな?

なお、航空ショーの4つの要素は、飛行機、青い空、ビール、そして、懸垂棒。オシコシでも海兵隊の懸垂棒を探したのだが、海兵隊のブースが見つからなくて、代わりに海軍のブースで挑戦。今回は16回であった。

これまでの歴戦のビデオをアップロードしたけど、着実に回数が増えてきている。目指せ20回。

https://www.youtube.com/watch?v=bcpzcp77pUE&list=PLFTgp39NPaSjInsr1S-84jITBEC7tya8j

駐車場で空を見ると、パイロットが上空で丸罰ゲームやってた。〇の勝ち。

月曜と火曜の二日間、まさにガンダーラであった。

その後一週間は、我が妻が日本から帰ってきて、一緒に義母と義妹が来たので、観光に連れて行ったり。

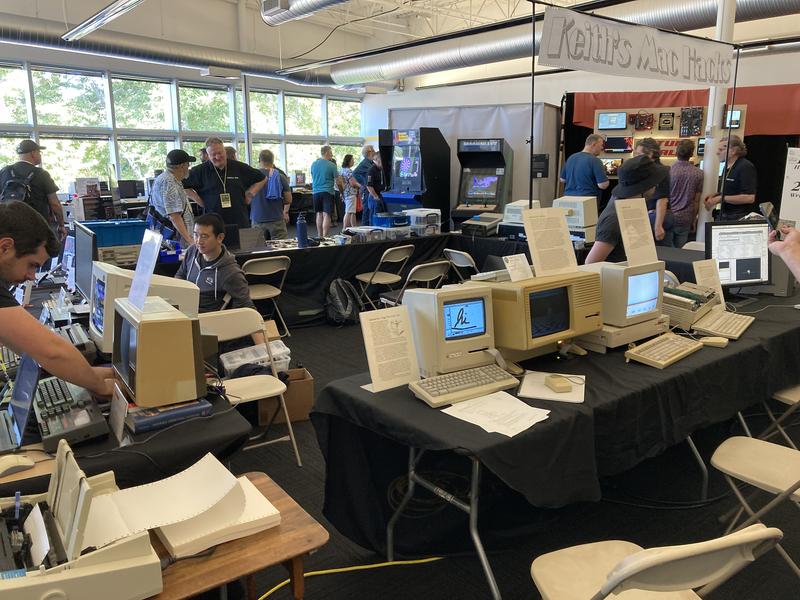

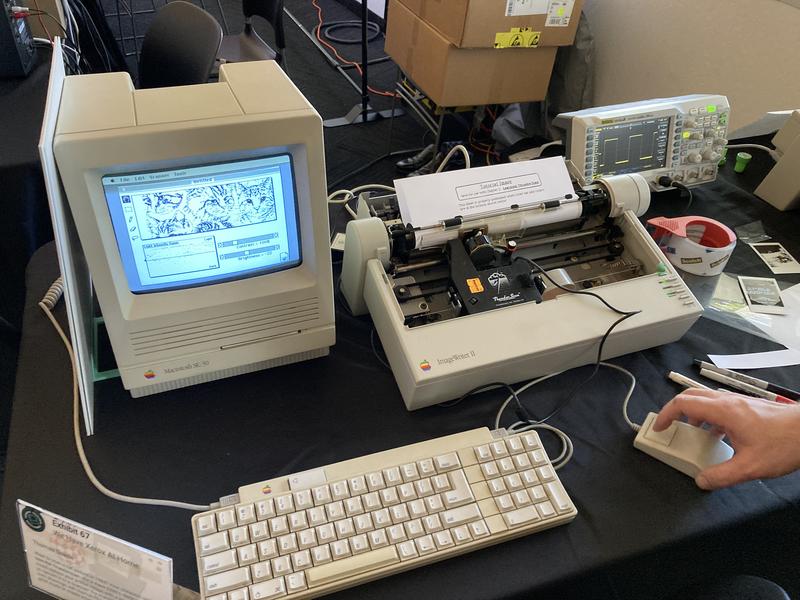

そして、8月1日、Vintage Computer Fest Westを見に行く。今年は、友達が富士通の傑作8ビット機FM-7のシリーズ最後の機種となったFM77AV40SXと、いまだ伝説の名機として語り継がれる、というか我々が一生懸命語り継いでいるFM TOWNSの四代目、モデル2CXを展示するということなので楽しみにしていた。

果たして、Vintage Computer Festもガンダーラであった。そうだね。ピッツバーグから結構西に来たもんね。いや、そういうことか!?その友達のグループの展示には、他にX68000が二台に加えて、PC-6001や、ラップトップタイプのFM TOWNSなど劇レアな機体が並んでいて、盛況だった。

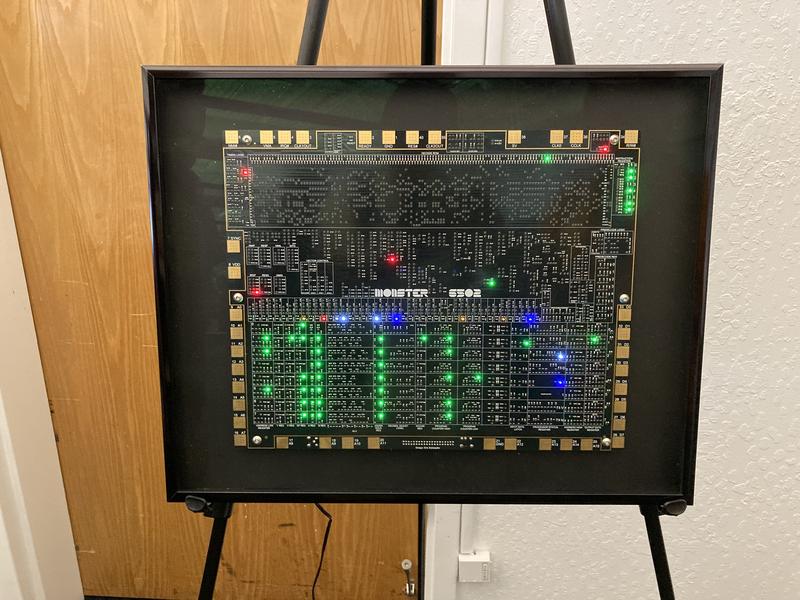

集積してない回路で6502 CPUを実現してしまった人がいてみたり。

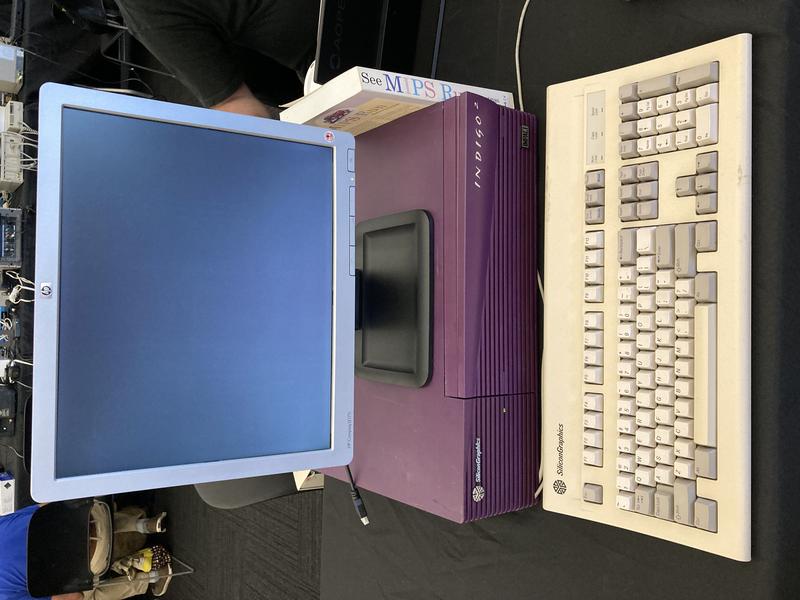

他にも、大学時代使ったのと同系のSilicon GraphicsのワークステーションIndigo2があったり、Amigaが40周年とかで特別展示があったり、まさに脳内はガンダーラ。

無料で持ってっていいコーナーに、Pharlap 386 DOS Extender SDKが置いてあって、ものすごく欲しかったんだけど、FM TOWNS用を既に持っていて、DOS用はTOWNSでは使えないとわかっていて、スーツケースに入りきら無さそうな大きさだったから断念。Metaware High-C++だったら万難を排して持って帰ったんだけど。

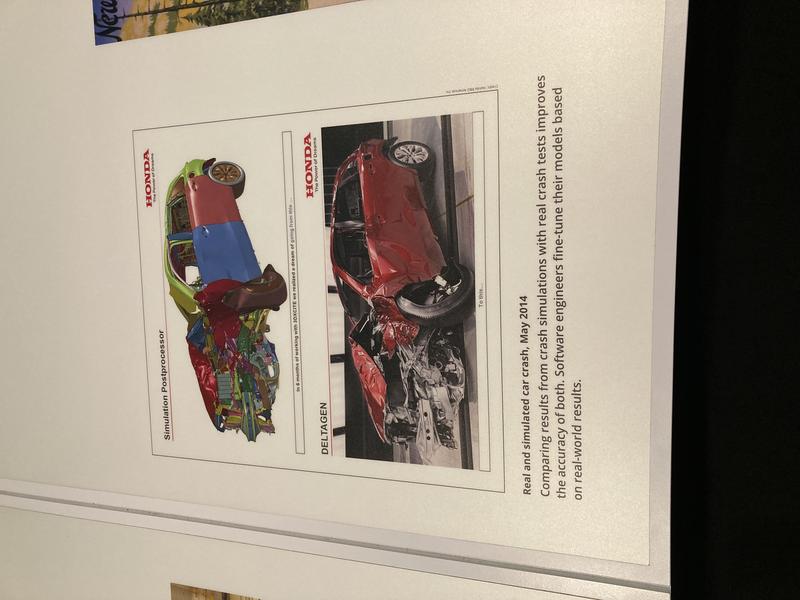

また、会場のコンピュータヒストリー博物館の常設展示も見ることができて、ホンダの衝突解析メッシュは、CMUのうちの研究室で作ってたメッシュジェネレータで作ったやつかもしれない。僕は三次元メッシュで板金メッシュにはタッチしなかったから僕の仕事は関係ないけど。

ついでに、ごはんはUberで近所のミツワに行って美味い物食ったし。あらびきポークソーセージを買って帰りたいのだが、さすがにサンノゼからピッツバーグに持って帰る手段がない。クーラーボックスをチェックインしてなんとかならないだろうかとずっと考えているのだが。

泊まったホテルは、AppleのHead Quarterからその気になれば歩ける距離で、中も綺麗で良かったのだが、唯一ダメだったのが、この証明。机の位置は前後に動かすことはできないのだが、机に合わせて椅子を起き、椅子から立ち上がるとちょうど額が証明に当たるようにできている。

最終日、現地の友達にマイクロセンターなるコンピュータ屋に連れて行ってもらう。ピッツバーグにあるBest Buyはどっちかというと家電だから、こういうコンピュータの店ってピッツバーグにはもう無い。安い小型USBスピーカーをふたつ買った。

8月8日、フライングクラブのセスナに迎え角計を追加するために、ランカスターまで持って行った。フライングクラブの友達も行きたいということで、僕が前半、彼が後半を操縦。ところが、僕がアルトゥーナで着陸したとき、前輪が異常な振動。練習でGPS 21アプローチを撃って、いつも85ktを維持するようにしていくんだけど、ちょっと速めになってしまってミニマムで90ktだったから、接地前に十分減速できなくてちょっと下手なランディングだったのは認めるが、そこまで下手だったとは思わない。最初パンクを疑ったのだが、停めてみたらパンクしてなかった。

シミーという現象らしい。現地のメカニックにも見てもらって、クラブのメカニックにも判断を仰いだけど、前輪に何も異常はないとのことで、そのままランカスターまで飛んだが、離陸とランカスターの着陸では普通だった。着陸後、操縦輪のプレッシャーをリリースするのが急すぎたのではないか、ということだった。

なお、下の写真の手前に見えてるのがハリスバーグ国際空港で、奥に見えてるのがメルトダウンで有名なスリーマイル島の原子力発電所。

ビデオを撮っていたので、後でレビューしてみたのだが、着陸して小さく弾んで、また接地、その間ピッチは上がっているので、正しい姿勢で地面に着いたはずだ。その後ノーズが下がって前輪が滑走路に接したぐらいのタイミングで振動が始まっている。とくに急にプレッシャーをリリースしたというつもりはないのだが、そうだったのかもしれない。その後自分も一度操縦したけど同じような振動は無かった。原因は謎。なお、結局迎え角計はインストールにかかるコストが高すぎるということで搭載しないことになった。

Lancasterからの帰りは、単発のセスナ208を運用するSouthern Airwaysでピッツバーグまで乗る。単発機飛ばしてるエアラインって前から気になってたんだよね。初の経験だった。なお、機内でiPhoneがGPSを受信したので、ずっとiPhone上のチャートで現在位置を見ながら帰ってきた。おもしろかった。

最後は、コロンバス航空ショーと、フライングクラブのスポットランディングコンペだった。当初コロンバス航空ショーに二日連続で行く予定だったのだが、土曜日がスポットランディングコンペになってしまったので、一日で切り上げ、二日目は朝早くコロンバスを出て、我が妻をうちに降ろして、そこから空港に向かうというハードスケジュールだったけど、なんとかなった。

コロンバスエアショーでも懸垂。15回やったところで、腕じゃなくてグリップが無くなってしまった。なんてこった。クリーブランド航空ショーに備えてロージンバッグを買った。

https://youtube.com/shorts/gCb9QptGLSw今回のコロンバスでは、Melissa BurnsとJet Truckの競争の演出がすごい。Jet TruckがMelissaの機体を追い抜いたタイミングで、大爆発。ちょうどMelissaの機体が炎の壁の前に見える絶妙な場所とタイミングだった。Blue Angelsは残念ながらLow Show。ただ、Low Showのときは、ラインアブレストがループしないで正面を通過するので、5機1直線を狙うチャンスでもある。

ものすごく忙しい夏休みが終わって、一気に忙しい秋が始まった。

CMUが夏休みに入って、ピッツバーグ日本語補習校も夏休みに入って、ほんとに夏休みに入った。

大学に行ってもがらんとしている。学生は2~3名しか見かけない。

研究プロジェクトは夏も進んでいるが、僕がアクティブにプログラミングしなくてはならないのはそんなになくなってしまった。

最近、なんでもかんでもAIになってしまって、プログラマーの出番が減った。ある意味、プログラミングの敗北とも言える。アルゴリズムで解決できる問題が頭打ちになってしまって、今度はなんでもかんでもAIで解決しようという機運になっている。うーん、実はAIは解決してない。例えば、航空機の安全性は99.9999%を担保しなくてはならない。あらゆる部分の故障の確率から、重大な事故につながる確率を計算して、この安全性が出なければ、FAAは認可しない。だが、AIが目指してるのはせいぜい95%とか99%の成功率だ。AIが適用できる範囲が大きく増えてきた割に、この成功率は一向に上がる気配が無い。

そういえば、いつだっけ、OpenAIが、生成AIによるカンニングを99.9%の確率で見つけるモデルを作った、と嬉々として発表したことがあったが、世界に向けて恥をさらした事案だった。まず、実際の実験では99.9%の成功率は無かったようだ。そして、仮に本当に99.9%の確率でカンニングを見つけるとしよう。確率的に1000回に一度は冤罪が発生する。まあ、小学校から高校まで主要教科5教科を履修したとして、まあ、週に一度宿題が出るとする。学校があるのは36週だったか? 5教科×36週×12年=2160回。平均すると、一人当たり二度は無実の罪で断罪されることになる。バカとしか言いようがないが、AIを作ってる人たちのメンタリティがこの程度かと思うと先が思いやられる。

99.9999%の安全性は今のAIでは達成できない。AIは助言を与えてくれるものとしてはいい。だけど、それを自動的に最終的な判断としてしまってはそこらじゅうで飛行機が落ち始める。安全性を必要とする場面ではいまだに訓練された熟練の技術が必要だ。だが、今の世の中の動きを見てると、なんでもかんでもAIにやらせようとしてるから、そのうち世界中で発電所が爆発し始めるかもしれない。今からモヒカンにしてトゲトゲの肩パッドの準備が必要かもしれない。モヒカンにするには僕は頭頂部の髪が足りない。

休みになったので、積んであった本を読んでいる。

「哲学者と象牙の塔」(田中正人 講談社)を何かのニュースサイトで本の紹介を見て、読んでみたいと思っていた。うーん、マンガが混じってるのとフォントが大きいから、半日で読んでしまった。興味深いのは、哲学を論じるとき、やはり量子論がチラチラ登場するんだね。哲学者が昔考えたような疑問の結構な割合は量子論の言うところの多世界解釈で結構答えが出るするような気がするんだが。あと、仮に素粒子レベルで自分の完全なコピーが作れたら、それは自分と言えるのか? という、スワンプマン問題と言われる問は不確定性原理により完全なコピーは作れないから、心配しなくても良い問題になったと言える。

「生物と無生物の間」(福岡伸一 講談社現代新書)。これは三日ぐらいかかったかな。ただ、思ってたのと違った。炭素は、ただの炭素だ。水素は、ただの水素だ。生物ではない。しかし、炭素と水素が化合して、有機物を形成して複雑な構造が出来てくる。有機物そのものはまだ生物ではない。だが、それが集まってくるとそのうちタンパク質になる。それでもまだ生物ではない。ところが、それがもっと複雑につながったものが細胞だ。だから、命ではなかったただの物質が、ある境界を超えると生命になる。その境界は何なのか? 物質はいつ生物になるのか? という内容を期待して買ったんだけど、どっちかというと、筆者の研究者としての経験がメインだった。ちなみに、物質がいつ生命に変わるのかという問いはまだ誰もわかってるはずはないので、答えが書いてあるとも期待していなかった。だから、筆者の研究者としての経験からその疑問を考えさせるという意図なのだったら、この本は成功していると思う。読んでおもしろかったから読む価値あり。

「量子重力理論とは何か」(竹内薫 ブルーバックス)。うーん、特殊相対性理論までは普通の幾何でわかるんだけど、一般になると途端にわからんくなって、よく理解しないまま読み進めなくてはならないんだよな。仕事で使う数学は得意なんだけど、虚数ってほぼ使わない。振動の解析とかやってたら使ったと思うんだが。微分とか積分とかはコード書いて数値的に解かせてしまうから、解析的に解くのは苦手だし。慶應時代の恩師の一人が、僕のプログラミングの腕は長所でもあるけど短所にもなりうるな、と言ってたのは、まったくその通りでございました。あの先生に追いつける気がまったくしない。

この本で衝撃を受けたのが(p.146)、

1+x^2+x^3+x^4+....=1/(1-x)

なんでそうなるかというと、

y=1+x^2+x^3+x^4+....

とすると、

y=1+x*(1+x^2+x^3+x^4+....)

だから、なんと()の中はyそのものではないか。だったら、

y=1+x*y

x*yを移項して、

y-xy=1

だから、

y=1/(1-x)

そんなことがあり得るのか? と思って、試しに x<1 の範囲でコード書いて計算してみたら本当にそうだった。だが、1<=xの範囲だと当然右辺はプラスの無限大になるのに、左辺はマイナスの有限の値になる。が、物理学の「繰り込み理論」というのはこういうような変形をやるらしい。

この変形は、実際は一例として挙がっているものの、本当の繰り込みはもっと複雑な式に対して適用するものらしい。しかし、こういう変形ってやっちゃっていいのか? しかし、これで現実の物理現象が説明できているのであれば、やっちゃっていいんだろう。

あ、これいい問題だな。ちょうど文字式とか累乗とかやったとこだから、夏休み明けにでも日本語補習校の中3クラスでやってみせて反応を見よう。

「早すぎた男 南部陽一郎物語」(中嶋彰 ブルーバックス)。これは、難しい物理学の話はあまり書いていなくて、むしろ、南部陽一郎の仕事とそれにかかわった人たちのドラマを描いている。「ヒッグズ粒子の発見」(イアン・サンブル 上智昌子訳 ブルーバックス)よりもページ数が少ない分早く読み終わったかな。一応、僕も研究職に就いているので、上の「生物と無生物の間」を読んでるときもそうだったけど、「そうそう、あるあるー」みたいな感想を持ちながら読んだ。もうひとつぐらい死ぬ前に大きな研究がしたい。

僕は、多分プログラマーにならなかったら職業としてパイロットを目指してたと思う。だけど、多分仕事でパイロットは無理だったな。僕はいったん理解すると普通の人より深く理解できる自信がある。だが、その理解に到達するまでの時間が人よりかかるようだ。職業でパイロットになろうと思ったら、決まった訓練時間の中で技術を身に着けないとエリミネートされるものらしいから、多分途中で脱落した。もしもプログラマーにも職業パイロットにもなってなかったら、多分物理学を目指してたと思う。「物理屋になりたかったんだよ」(p.240)

どうも僕は、なんでもある程度平均的な人よりは上手くなることができるらしいのだが、仕事にできるレベルになったのはプログラミングだけだった。多分他の何をやらせても僕は半端にしかできるようにならなかったと思う。プログラマーをキャリアとして選んだ(というか成り行きでこうなった)のは本当に幸運だった。

というか、「クォーク」っていうのは、小説の中のカモメの鳴き声が由来だったのか(p.182)。Quaで始まるからQuantumから派生したのかと思ったら。

そして、読みかけが「ファインマン物理学を読む」 (竹内薫 ブルーバックス)。「ファインマン物理学」って大学入った直後ぐらいに恩師から読むといいと言われて買ってみたけど、独学ではちょっと無理だったやつなんで、リベンジのつもりで副読本みたいなこの本を買ってみた。もう一回「ファインマン物理学」挑戦してみようかな、という気にちょっとなりつつある。この本と、「量子重力理論とは何か」で、どっちの本に書いてあった内容だったか混乱することがあると思ったら同じ著者だったのか。調子が似てるんだな。

同じく読みかけが「クォーク」(南部陽一郎 ブルーバックス)。難点は、深く考えずにただ読み進めれば読めるのだが、もう少し理解しようと考えながら読むと、数ページのうちに眠ってしまうことだ。かと言って、寝る間際に読んでもすぐ眠れるわけではない。果たして、読み終えることはできるのか!?

飛行禁止空域は地上から1000ftまでということなんで、3000ftにいれば飛行禁止空域に抵触しないはずなんで、空から見に行ってみようと思ってるんで、もしも、日本時間で13日午後11時ぐらいに上空を周回するちっこい飛行機が映り込んでたら僕かも。多分小さな点にしか見えませんが。

アメリカでは、3月17日にSt. Patrick Dayというのを祝う習慣がある。St. Patrickがどういう人なのか実は良く知らない。だが、大学では、緑の服を着て、アイリッシュビールを飲む日であると習った。

ピッツバーグは、アイルランドと縁が深いらしく、St. Patrick Day直前の週末には大きなパレードがある。というようなことを書くと、ああ、鉄鋼王カーネギーがあのへん出身だからね、と、思ってしまうのだが、アンドリュー・カーネギーはスコットランド出身であって、アイルランドではない。だから、カーネギーつながりで盛大に祝ってるというわけでは無さそうだ。

そのパレード当日の朝、5Kレースがあって参戦してきた。我が家では今年初5Kレースとなった。去年の目標が5キロ27分を切ることで、それは達成した。今年は26分を切るのが目標で、3月からトレッドミルで走るときの速度を時速7マイルまで上げた。時速7マイルだと、1マイル8分30秒のペースなので、今回のレースは、8分30秒のペーサーさんに着いていくことと決めた。なお、5Kレースとかに出たことの無い人のために、ペーサーさんというのは、参加者と一緒に、一定のスピードで走ってペースの参考になってくれる人のことで、大体「8分30秒」とか看板を持って走ってくれる。

週間天気予報では、レース当日は大荒れの天候が予想されたが、当日が近づくにつれ、天気の崩れは後ろにずれ、当日は晴れてレース日和となった。ダウンタウンで1000人以上参加するとのことだったので、駐車場が心配だったが、7時頃ダウンタウンに着いたところ余裕でパーキングは見つかった。

しかし、体調は万全なような、万全ではないような、だった。実は某場所でノロウイルスの集団感染に遭ってしまって、月曜から水曜いっぱい寝込んでいた。これまであんだけ運動しても減らなかった体重が一気に2.5kgも減ったし。そして、木曜の晩から金曜の朝にかけて皆既月食を見ていたので、若干の寝不足気味だった。まあ、なんとかなるだろう。

そして、8時に1マイルラン・ウォークが始まり、あまりシリアスランナーではないが、健康のために短距離を走るなり歩くなりする人たちが走り出して行った。5Kレース開始は8時25分。僕は8分30秒ペーサーさんのすぐ後ろで開始のホーンを待った。

レース開始。トレッドミルで時速7マイルで走れるようになっていたので、出だしはまったく違和感が無い。むしろ遅いぐらいに感じた。しかし、Fourth Aveに曲がるとやや上り坂、そして向かい風。がんばって着いていくが、体力奪われる。そして、Wood St., Forbes Ave., Smithfield St.を通って、Seventh Ave.の上り坂がきつい。この上り坂は、向かい風も強かった。一周目はまだ脚も上がって、がんばって登って行ったが、さらに体力奪われる。その語Grant St.を長く走って、今度は下りのBoulvard of the Alliesへ。あまり名前を意識する人がいないんだけど、「連合軍大通り」という意味だ。ここは下り坂。ここで考える。このレースは同じコースを二周だ。一周目の上り坂があれほどきついのでは、二周目のペースダウンは避けられない。連合軍大通りの下り坂なら体力を消耗せずにペースを上げることができるはずだから、ここで稼ぐしかない。と、思ってペースアップ。8分30秒のペーサーさんよりも先に出る。

そして、Stanwix St.から二周目突入。登りでは予想通りペースが維持できない。二周目のSeventh Ave.の昇り坂はとても登り切れる気がしなかった。同じ上り坂、同じ向かい風、だが、もう脚は一周目ほど上がらない。自分にはできるはずだ、と言い聞かせながら上り切る。Grant St.途中でペーサーさんに追いつかれるが、そこからは気合いだけで着いていく。

連合軍大通りの下り坂では、もはやペースを上げる体力は残っていなかった。ゴールが近づいてきて、ゴール脇のタイマーを見ると26分ちょうど。ここからスパートする体力があれば。なかなかゴールが近づいてこない。が、まだ8分30秒のペーサーさんについていっている。

結局ゴールゲートを通ったときタイマーはちょうど26分30秒ぐらいだった。スタートゲートを通るまでにかかった時間は差し引かれるから、それよりは少し速かったはず。 公式結果によると、26分15秒だった。ちなみに、去年のGreat Race 5Kでもそうだったのだが、集計が間違ってて、同じ年齢枠内順位、同じ年齢枠性別順位がぜんぜんとんちんかんな値だった。今どきはソーティングができなくてもプログラマーとして就職できるのか、と、呆れたのだが、今見たら直っていた。ソーティングもできないようなプログラマーがクビになったか、あるいは、大急ぎで学校に送ってソーティングを勉強しなおさせたか。50歳から54歳の男性47人中12位。全体では1822人中333位だった。

去年のGrate Race 5Kでは25分台が出たが、これはほぼ最初から最後まで下り坂。今回のように登りと下りがあるレースで、しかも上り坂で向かい風コンディションで26分台前半が出たのは、まずまずの結果だったと思う。今年の後半までに少しずつスピードを上げていければいい。

しばらく日本では103万円の壁問題が話題になってるけど、そんなものには昔からフェアな解決策があるとわかっているのだが、なぜか人々に無視され続けている。僕は自分の学生なんかには折に触れて話すようにしてるんだけど。

今の問題は、家族のひとりが年間102万9999円の収入があった場合、そのひとりは扶養家族と扱われてその102万9999円には税金がかからない(んだったかものすごく軽い税率だったか)上に、家計収入からかなりの金額を扶養家族を養うためと言う名目で控除できるのえ、税金が安くなる。ところが、1円増えて103万円の収入になると、突然家計にかかる税金が大きく増えるので、1円よりもはるか多くの金額を税金として支払わなくてはならない、従って家計全体に残る金額が減るというものだった。つまり、これは、102万9999円からたった1円増えただけで、税金が突然跳ね上がる、不連続性に問題があると言っていい。

不連続性が問題なんだったら、連続にすればいいだけなのだ。それだけ。これで全部解決。家族ひとりの収入が0円~103万円まで、税金の控除額がちょっとずつ下がるように制度を改める。その家族の収入0円のときは100%扶養家族。103万円だと0%扶養家族。0円と103万円の間は連続的にパーセントを変える。こうすることで、突然税金の控除が無くなって税金が跳ね上がる問題は消滅してしまう。

実はこれは生活保護問題にも関係する。生活保護を受けてる人が寿司食いに行った写真をSNSに上げて炎上みたいな流れを頻繁に見てきた。いや、そりゃそうだよ。それは氷山の一角で生活保護受給者が月に一度寿司食おうが食うまいが、経済全体に与える影響は無視できるほど小さい。そんなことは皆わかっている。これは経済的な問題ではなく心理学的な問題なのだ。仕事もしてない人に寿司食われると、ものすごい不公平感、無力感が蔓延してしまう。これは無視できる問題ではない。が、この問題も、103万円問題とまったく同じ方法で解決できる。

今の仕組みでは生活保護受給者が1円でも収入があると、途端に生活保護がゼロになるらしい。(本当かいな?) そうではなく、1円収入があったら受け取る生活保護費が例えば0.5円少なくなるようにする。10000円の収入があったら、生活保護で受け取る金額は5000円減るが、トータルで手元には5000円多く金が残る。その5000円で寿司食ったって、誰も文句言わない。いや、言う人はいるかもしらんけど、今度はそういう人ほど炎上して燃え尽きてもらえばいい。だから、この仕組みにすると、できる範囲で少しずつ収入を増やして行って、いずれ生活保護ゼロ、あるいは、少ない生活保護費+自分の収入で生活できるようになる。収入があると不連続的に突然生活保護が打ち切られるのでは、いつまでたっても自立はできない。

では、なんでこんな不連続になっているのかというと、役人が馬鹿だったからだ。日本は資本主義・民主主義の国なので、優秀な人材はどっちかというと民間企業に流れる。それ自体は健全なことだ。友達の中には非常に優秀でリーダーシップもあって中央省庁とかに就職した人もいた。だから優秀な人材がいないわけではないはずだ。が、全体的に人材の質が低いのでは、いくらリーダーシップがあってもトータルでいい仕事はできない。役人が馬鹿だと、関数を計算できない。結果的に、この金額ならこの税率、あの金額ならあの税率、というように頭が悪くてもわかる表にせざるを得なかった。生活保護なんて、表ですらなく、オン・オフだもんね。収入無し→生活保護。収入あり→見殺し。これは相当な馬鹿でもわかるようにできている。なんとなく想像だけど、そういうことなんだと思う。

しかし、今やだれでもスマホぐらい持っている時代。そんな計算はコンピュータにさせればいいのだ。スマホ持ってない人用には、税務署に端末たくさん用意すれば済む。前時代的な表に頼る必要はもう無い。ということを、かれこれ30年ぐらいは考えているのだが、ついこの間、元財務相という人に会ったので話してみたところ、ドイツは既にそうなってるとのこと。ドイツでできてるなら日本でできないはずはない。

こんな明らかな解決法があるのに、議論にも上がってこない段階で、今の議論には何の意味も価値もなければ解決にもならないと思うのだが、僕は日本に住んでないのであんまり影響ないからまあいいか。日本に住んでる人で解決する問題だね。なお、アメリカも同じ問題を抱えてる。

ちなみに、高校数学で、連続関数・不連続関数というのを習ったはずだ。それがわかる人なら、税制の不公平感は今の税制が不連続関数に基づいているからだとすぐ理解できるはずだ。高校数学が何に役に立つって、こういうところで役に立つのだ。必ずしも問題を解く能力は必要ない。むしろ必要なのは、連続関数・不連続関数とはどういうものかだけ理解しておけばいい。

新年おめでとうございます!というのをさぼっている間に半月経ってしまった。

年末帰省して、新幹線の中で前後右からのくしゃみ攻撃にも耐え、風邪ひかずに行程を終えたと思ったら、ピッツバーグに帰ってきたら風邪をひいた。日本にいる間に熱い風呂に10分浸かると体温が1度上昇すると聞いたので、熱い風呂に40分ぐらい浸かって体温上げて、これで風邪の病原体も死滅させてやる、という作戦を使ったところ、症状が喉とか気管支に広がるのは阻止できたんだが、結局回復に一週間ほどかかってしまった。既にCMUの春学期開始まで一週間になり、大慌てで準備して、そして、春学期が始まってしまった。休み中にVein Dreamクリアしてやろうと思ってたのに。

去年は皆既日食見たり、彗星見たり、オーロラ見たりで、天体ショーてんこ盛りだったと思ったら、地味だけど今年もいきなり火星食があった。写真で月の下に見える小さな点が火星。35mm望遠で800mm相当で手持ちでこれだから、最近の手振れ補正はすごい。火星は月に隠れた54分後に出てくるというから、そのぐらいにまた外に出てみたが、待てど暮らせど出てこない火星。しかも、近くに火星らしい星も見えない。火星無くなっちゃった!?

| Comments are welcome.

Send E-Mail to:

|